世代別まとめ表

| 世代 | 年代 | 主要素部品 | 代表コンピュータ | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 計算機時代 | 1642年 | 歯車 | 歯車式加算器(パスカリーヌ) | フランス人 パスカル(気圧の単位「Pa」の由来) |

| 1694年 | 段付き歯車 | 乗除算計算機(ライプニッツ) | ドイツ人 ライプニッツ(二進法の提唱者) | |

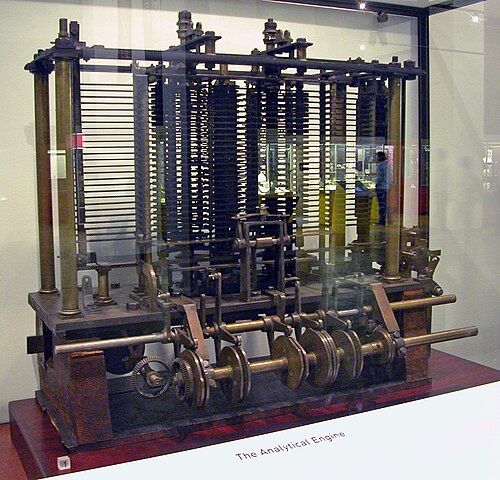

| 1822年 | 蒸気機関 | 解析機関(バベッジ) | イギリス人 バベッジ/自動計算機械の構想 | |

| 1940年 | リレー | リレー式計算機(ベル研究所) | アメリカ ベル研究所/複素数の計算が可能 | |

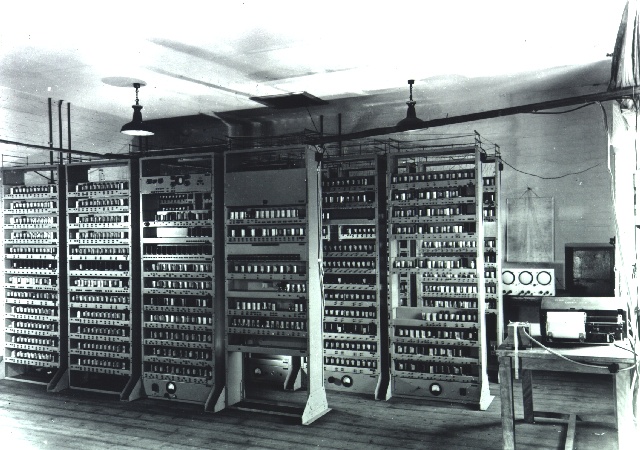

| 第一世代 | 1940年代 | 真空管 | ENIAC / EDSAC | 真空管を用いた電子計算機。プログラム内蔵方式が登場。 |

| 第二世代 | 1950年代 | トランジスタ | IBM 1401 | 小型化・低価格化が進み、OS導入が始まる。 |

| 第三世代 | 1960年代 | IC(集積回路) | IBM System/360 | IC採用で互換性のあるファミリ機を実現。言語とソフトが普及。 |

| 第四世代 | 1970年代 | LSI(大規模集積回路) | NEC PC-8001 など | マイクロプロセッサ登場。パーソナルコンピュータが普及。 |

| 第五世代以降 | 1980年代〜 | VLSI・AI技術 | Apple II など | 高度化・多様化。AI研究の進展とPCの発展。 |

授業メモ

- 「素子の発達」と「用途の広がり」を関連づけて説明すると理解しやすい。

- 写真のサイズは端末幅に合わせて自動調整されます(スマホ表示対応)。

- 必要に応じて、各世代の日本製代表機(PC-8001 など)を追加してください。